2016年01月23日00:55

凧揚祭はどこへ行く・・・≫

カテゴリー │「浜松まつり」諸問題

こんばんは。

さて年も明けて、各組役員レベルでは5月へ向けてすでに動き出していることと思います。

凧揚祭とはどんな祭だったのか?

これを主な命題として当研究会は活動をしてきました。

いろいろな切り口からその実像に迫ろうとしている次第です。

その切り口の一つに、「歴史的な変化」という捉え方が挙げられます。

もう少しかみ砕いていえば、時間軸の中での「変化」を起点として。その前後を比較する、ということです。

研究開始当初の問いは、もう20年も前のことになりますが、「昔」と「今」の境目を明確にする、という作業から始めました。

「昔は練兵場でやった」

「昔は5日間だった」

「オラの頃は旧町内だけだった」

こういった経験者が20年前にはまだ存命で、リアリティのあるエピソードをいろいろ聞くことができました。

ヒヤリングを通じて得られた情報と、残されている資料とを比較したり組み合わせたりして、変化の点を明確にする作業でした。

というのも、当時公式に語られていた「歴史」には、その辺の変化(つまり戦後の変化)について、記述がほとんどなされていたかったのです。

現在においても、『オフィシャルガイドブック』と称するパンフレットにはそのことが記述されておりません。

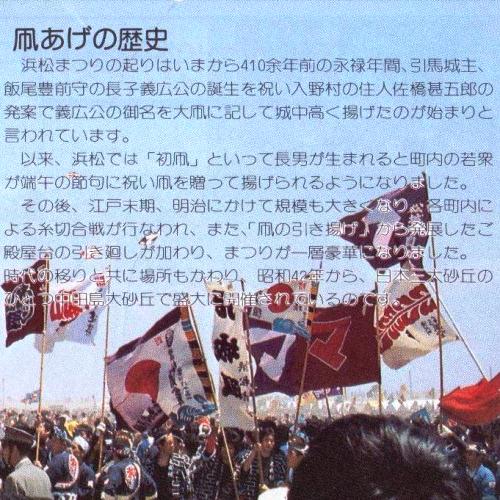

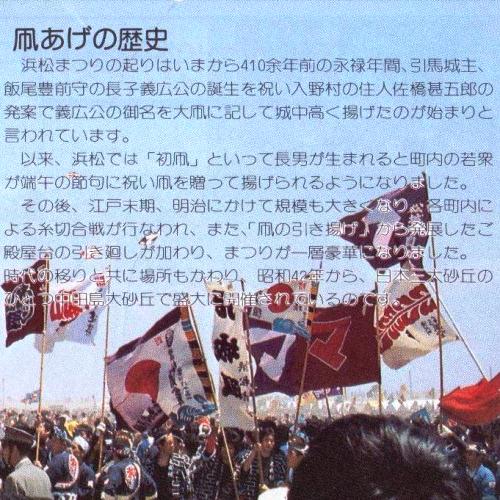

パンフレット『82浜松まつり』(1982年)より

写真はきれいですね。

でも「凧あげの歴史」そのものは。

「昭和42年から日本三大砂丘のひとつ中田島大砂丘で盛大に開催されているのです」

せいぜいこの一文だけです。

「5日間・練兵場・旧町内」だった祭が「3日間・中田島・新町内たくさん」になった。それはいつだったのか?の3分の1が説明されているにすぎません。

実際は以下の通りです。

1963年(昭和38年)、3日間に短縮。

1967年(昭和42年)、凧場を練兵場から中田島へ移設。

1970年(昭和45年)、浜松連合凧揚会本部解散、浜松まつり本部傘下「凧揚部」に改組。

1974年(昭和49年)、卸本町参加(「新町内」の最初)。

経験者からのヒアリングでは、期間短縮と凧場移設は同じ年代だったじゃないか?という認識の方が多かったのですが、実際はそうではないことも明らかになりました。

「参加町内が増えたから場所を変えた」というのも正しい説明ではありません。

練兵場時代のピークは65町、1955年(昭和30年)頃で、以降は参加組数が少しづつ減っていました。

さらに練兵場最後の1966年(昭和41年)は44町、中田島移設の翌年=1968年(昭和43年)には34町にまで落ち込んでいます。

今にして思えば、さぞかし広い凧場だったのでしょう、ということです。

昨年は「合同練り」が廃止されました。

「合同練り」が公式行事になったのは1995年(平成7年)と認識しております。

その前身は、駅南各町が、東海道本線の高架化工事が完了して、数年ぶりに屋台を街中へ繰り出したのを機に、数町が連合して練った、というものだったようです。

祭は、必ずしも記録されるものではないので、公式行事化以前のことがいつからか?、このあたりの特定が困難であるという側面があります。

つまり、昨年の「合同練り」廃止は、歴史的に見れば「本来の形に戻した」ということだったと理解できます。

そのことを知らない参加者が多いのには実に驚かされました。

せめて、各組でタスキをかけ「凧揚祭」を背負っているという自覚のある「役員」には、共通認識として「戦後の経緯」を理解すべきではないのか、と心より思う次第です。

過去の経緯をしっかり踏まえることで、共通の土台が形成され、今後の在り方を決めていく際には替えがたい指針になるのでは、と考える次第です。

「凧キチ」」として、人生を賭けて・・・などと大げさなことは言いませんが。

好きだったり使命感だったり、それぞれの温度差こそあれ、一所懸命にやっていることくらい、外部に説明できる程度の共通理解がほしいのではないか、と問いかけたいのであります。

(善)

さて年も明けて、各組役員レベルでは5月へ向けてすでに動き出していることと思います。

凧揚祭とはどんな祭だったのか?

これを主な命題として当研究会は活動をしてきました。

いろいろな切り口からその実像に迫ろうとしている次第です。

その切り口の一つに、「歴史的な変化」という捉え方が挙げられます。

もう少しかみ砕いていえば、時間軸の中での「変化」を起点として。その前後を比較する、ということです。

研究開始当初の問いは、もう20年も前のことになりますが、「昔」と「今」の境目を明確にする、という作業から始めました。

「昔は練兵場でやった」

「昔は5日間だった」

「オラの頃は旧町内だけだった」

こういった経験者が20年前にはまだ存命で、リアリティのあるエピソードをいろいろ聞くことができました。

ヒヤリングを通じて得られた情報と、残されている資料とを比較したり組み合わせたりして、変化の点を明確にする作業でした。

というのも、当時公式に語られていた「歴史」には、その辺の変化(つまり戦後の変化)について、記述がほとんどなされていたかったのです。

現在においても、『オフィシャルガイドブック』と称するパンフレットにはそのことが記述されておりません。

パンフレット『82浜松まつり』(1982年)より

写真はきれいですね。

でも「凧あげの歴史」そのものは。

「昭和42年から日本三大砂丘のひとつ中田島大砂丘で盛大に開催されているのです」

せいぜいこの一文だけです。

「5日間・練兵場・旧町内」だった祭が「3日間・中田島・新町内たくさん」になった。それはいつだったのか?の3分の1が説明されているにすぎません。

実際は以下の通りです。

1963年(昭和38年)、3日間に短縮。

1967年(昭和42年)、凧場を練兵場から中田島へ移設。

1970年(昭和45年)、浜松連合凧揚会本部解散、浜松まつり本部傘下「凧揚部」に改組。

1974年(昭和49年)、卸本町参加(「新町内」の最初)。

経験者からのヒアリングでは、期間短縮と凧場移設は同じ年代だったじゃないか?という認識の方が多かったのですが、実際はそうではないことも明らかになりました。

「参加町内が増えたから場所を変えた」というのも正しい説明ではありません。

練兵場時代のピークは65町、1955年(昭和30年)頃で、以降は参加組数が少しづつ減っていました。

さらに練兵場最後の1966年(昭和41年)は44町、中田島移設の翌年=1968年(昭和43年)には34町にまで落ち込んでいます。

今にして思えば、さぞかし広い凧場だったのでしょう、ということです。

昨年は「合同練り」が廃止されました。

「合同練り」が公式行事になったのは1995年(平成7年)と認識しております。

その前身は、駅南各町が、東海道本線の高架化工事が完了して、数年ぶりに屋台を街中へ繰り出したのを機に、数町が連合して練った、というものだったようです。

祭は、必ずしも記録されるものではないので、公式行事化以前のことがいつからか?、このあたりの特定が困難であるという側面があります。

つまり、昨年の「合同練り」廃止は、歴史的に見れば「本来の形に戻した」ということだったと理解できます。

そのことを知らない参加者が多いのには実に驚かされました。

せめて、各組でタスキをかけ「凧揚祭」を背負っているという自覚のある「役員」には、共通認識として「戦後の経緯」を理解すべきではないのか、と心より思う次第です。

過去の経緯をしっかり踏まえることで、共通の土台が形成され、今後の在り方を決めていく際には替えがたい指針になるのでは、と考える次第です。

「凧キチ」」として、人生を賭けて・・・などと大げさなことは言いませんが。

好きだったり使命感だったり、それぞれの温度差こそあれ、一所懸命にやっていることくらい、外部に説明できる程度の共通理解がほしいのではないか、と問いかけたいのであります。

(善)