2016年05月22日00:31

変体仮名:れ≫

カテゴリー │変体仮名

1年以上の沈黙を破り、再び登場。

「変体仮名シリーズ」。

あんまり久しぶりなのでチョイとおさらい。

「変体仮名」(へんたいがな)とは、「平仮名」の二軍である。

といえば、解りやすいでしょうか。

平仮名も片仮名も、もとは中国大陸からやってきた漢字。

中国語の文字である漢字を、日本語表記にも使ってしまえ。

ということで、漢字の意味を無視して、音だけ拝借。

これを「仮名」といいますね。

漢字を崩したのを「平仮名」。

「安」→「あ」

「以」→「い」

「宇」→「う」

漢字の一片を用いたものを「片仮名」といいます。

「阿」→「ア」 (「こざとへん」から「ア」)

「伊」→「イ」 (「にんべん」から「イ」)

「宇」→「ウ」 (「うかんむり」から「ウ」)

てな具合です。

ときに、漢字の崩し方や、基になった字はもっとあったはずですね。

で、公式の平仮名をチョイスするよ、と1900年(明治33年)に国が決めたらしい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E4%BD%93%E4%BB%AE%E5%90%8D

(ウィキペディア「変体仮名」)

この時に、チョイスから漏れたのが変体仮名。

日常では、お蕎麦屋さんの暖簾(のれん)とか、割り箸の袋とか、そのくらいしか目にする機会もありません。

http://takoken.hamazo.tv/e5718018.html

(2014年11月1日記事 「『生そば』の字)

http://takoken.hamazo.tv/e5823927.html

(2014年12月22日記事 「ご挨拶に」)

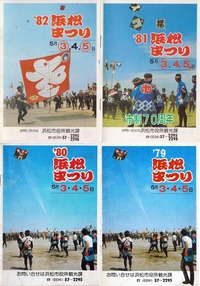

しかしながらおまつりは、なんといっても古い時代からの文化を背負っておりますので、変体仮名も頻繁に登場します。

凧印では、鴨江町の「か」、佐藤中町・佐藤西南町の「さ」、塩町の「し」、そして連尺町の「れ」があります。新しいところで倉松町の「く」も変体仮名ですね。

ようやく撮影できました。

昔からのお馴染みの凧印であります。

平仮名の「れ」の字母(じぼ・もとの字)は「礼」ですが。

変体仮名の「れ」の字母は「連」。

コチラ。

これは「仮名」ですから、「レン」ではなく「レ」と発音すべきですね。

「れ」だって、いくら元の字が「礼」であっても、「れ」を「レイ」とは発音しません。

コチラは、「連」の崩し字。

「崩した漢字」ですから「レン」と読みます。

元は同じ字ですが、崩し方や用い方が異なっていると言えます。

(善)

「変体仮名シリーズ」。

あんまり久しぶりなのでチョイとおさらい。

「変体仮名」(へんたいがな)とは、「平仮名」の二軍である。

といえば、解りやすいでしょうか。

平仮名も片仮名も、もとは中国大陸からやってきた漢字。

中国語の文字である漢字を、日本語表記にも使ってしまえ。

ということで、漢字の意味を無視して、音だけ拝借。

これを「仮名」といいますね。

漢字を崩したのを「平仮名」。

「安」→「あ」

「以」→「い」

「宇」→「う」

漢字の一片を用いたものを「片仮名」といいます。

「阿」→「ア」 (「こざとへん」から「ア」)

「伊」→「イ」 (「にんべん」から「イ」)

「宇」→「ウ」 (「うかんむり」から「ウ」)

てな具合です。

ときに、漢字の崩し方や、基になった字はもっとあったはずですね。

で、公式の平仮名をチョイスするよ、と1900年(明治33年)に国が決めたらしい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E4%BD%93%E4%BB%AE%E5%90%8D

(ウィキペディア「変体仮名」)

この時に、チョイスから漏れたのが変体仮名。

日常では、お蕎麦屋さんの暖簾(のれん)とか、割り箸の袋とか、そのくらいしか目にする機会もありません。

http://takoken.hamazo.tv/e5718018.html

(2014年11月1日記事 「『生そば』の字)

http://takoken.hamazo.tv/e5823927.html

(2014年12月22日記事 「ご挨拶に」)

しかしながらおまつりは、なんといっても古い時代からの文化を背負っておりますので、変体仮名も頻繁に登場します。

凧印では、鴨江町の「か」、佐藤中町・佐藤西南町の「さ」、塩町の「し」、そして連尺町の「れ」があります。新しいところで倉松町の「く」も変体仮名ですね。

ようやく撮影できました。

昔からのお馴染みの凧印であります。

平仮名の「れ」の字母(じぼ・もとの字)は「礼」ですが。

変体仮名の「れ」の字母は「連」。

コチラ。

これは「仮名」ですから、「レン」ではなく「レ」と発音すべきですね。

「れ」だって、いくら元の字が「礼」であっても、「れ」を「レイ」とは発音しません。

コチラは、「連」の崩し字。

「崩した漢字」ですから「レン」と読みます。

元は同じ字ですが、崩し方や用い方が異なっていると言えます。

(善)

この記事へのコメント

連尺町の凧揚会は連尺組なのでしょうか。連尺連(連々)ならおもしろいのに、、

それと同様のことは三組町にも言えますね(笑)

それはさておき、

しんにょう+斗は、たしかに「れ」の変体仮名ですが、所詮は連の文字を崩したに過ぎず、凧の写真のように「しんにょう+斗(連)」と一文字書かれただけでは、これを「れ」「れん」いずれに読むのか判断できないのではないでしょうか?

要するに「れん」でも良いと思うのですが。

(当事者の人々が「これは『れ』であるとおっしゃるなら、その通りなのでしょうけれども、、)

その一方、衿の文字は連の草書体であり、崩しの程度が変体仮名になる前の段階ですので、「れん」なのでしょうね、たぶん。

それと同様のことは三組町にも言えますね(笑)

それはさておき、

しんにょう+斗は、たしかに「れ」の変体仮名ですが、所詮は連の文字を崩したに過ぎず、凧の写真のように「しんにょう+斗(連)」と一文字書かれただけでは、これを「れ」「れん」いずれに読むのか判断できないのではないでしょうか?

要するに「れん」でも良いと思うのですが。

(当事者の人々が「これは『れ』であるとおっしゃるなら、その通りなのでしょうけれども、、)

その一方、衿の文字は連の草書体であり、崩しの程度が変体仮名になる前の段階ですので、「れん」なのでしょうね、たぶん。

Posted by 草葉の陰から at 2016年05月22日 16:21

コメントありがとうございます。

「仮名」と「崩し字」の考え方を述べているので、一応「レ」と「レン」になるわけです。

連尺町の頭文字である「連」から作った仮名。

これを「仮名」と理解するか「崩した漢字」と理解するかは多少の議論の余地もあるかもしれません。

つまり「れ組」か「連組」かということになりますが。

その辺の曖昧さを残した雰囲気も併せて楽しめばよいのかと思っていますよ。

(善)

「仮名」と「崩し字」の考え方を述べているので、一応「レ」と「レン」になるわけです。

連尺町の頭文字である「連」から作った仮名。

これを「仮名」と理解するか「崩した漢字」と理解するかは多少の議論の余地もあるかもしれません。

つまり「れ組」か「連組」かということになりますが。

その辺の曖昧さを残した雰囲気も併せて楽しめばよいのかと思っていますよ。

(善)

Posted by 浜松凧揚祭研究会 at 2016年05月22日 16:28

at 2016年05月22日 16:28

at 2016年05月22日 16:28

at 2016年05月22日 16:28