2022年05月02日 12:12

22/4/30の風景≫

カテゴリー │2022年

ちょっと近所のコンビニへ。

という、よくある日常の中。

遠くない場所でいつもと違う明るさが。

屋台だ屋台だ!

期待通りの時間と場所で期待通りのものがみられる。

こういうのを風物詩といいますね。

新町屋台置場前にて。22/4/30 20時頃

大事にされるべき、浜松の風景です。

(善)

新町の屋台の話はまた改めて。

という、よくある日常の中。

遠くない場所でいつもと違う明るさが。

屋台だ屋台だ!

期待通りの時間と場所で期待通りのものがみられる。

こういうのを風物詩といいますね。

新町屋台置場前にて。22/4/30 20時頃

大事にされるべき、浜松の風景です。

(善)

新町の屋台の話はまた改めて。

2022年04月30日 23:13

昔なら前夜祭・・・≫

カテゴリー │記事

大変ご無沙汰しておりました。

ずーっとご無沙汰でありまして、おかげで、毎回の記事の書き出しが同じ文言・・・。

気が付けば4月30日。

古い話ですが、5日間時代であれば、明日が初日という日。

(5日間だったのは1962年(昭和37年)まで)

『静岡新聞』の地域欄に、「コロナ禍を越えて’22浜松まつり」という連載がありましたので掲載します。

3日間の連載記事でした。

『静岡新聞』2022年4月28日19面

写真の八幡町の法被が目を引きました。

記事にあるように「2年越しの」ということ。

少年時代の2年は、とても大きいものです。修学旅行先の変更などと併せてコロナ禍に翻弄されている状況が綴られております。

ところで、浜松の凧揚祭では、「お囃子」とはいいますが「祭囃子」とは言いませんね。

文字にされてみて初めて気づく事がありますね(違和感により)。

『静岡新聞』2022年4月29日19面

こちらの写真は千歳町の天狗。これも目を引くなァ。

老舗料理店の初節句を切り口に、背景にある中心市街地の人口減少やコロナ禍の飲食店の苦境を描いた記事。

『静岡新聞』2022年4月30日17面

そして我らが上西すみたやさん。

浜松が誇る、そして凧揚祭が誇る老舗「すみたや」と「一瀬堂」。

(関連記事)

https://takoken.hamazo.tv/e9130665.html

2021年5月1日「『浜松凧』とその生業を守る」

浜松の凧揚祭が存在が、100年以上に亘ってこの2社を支えてきた。

と同時に、この2社の技術があって凧揚祭が支えられてきた。

何かあったら後世に申し訳ないね。

歴史的文化的背景を考えたら、公的にもっとなにかできないもんかと思いましたが、制度の壁はなかなか・・・(以下略)。

(善)

ずーっとご無沙汰でありまして、おかげで、毎回の記事の書き出しが同じ文言・・・。

気が付けば4月30日。

古い話ですが、5日間時代であれば、明日が初日という日。

(5日間だったのは1962年(昭和37年)まで)

『静岡新聞』の地域欄に、「コロナ禍を越えて’22浜松まつり」という連載がありましたので掲載します。

3日間の連載記事でした。

『静岡新聞』2022年4月28日19面

写真の八幡町の法被が目を引きました。

記事にあるように「2年越しの」ということ。

少年時代の2年は、とても大きいものです。修学旅行先の変更などと併せてコロナ禍に翻弄されている状況が綴られております。

ところで、浜松の凧揚祭では、「お囃子」とはいいますが「祭囃子」とは言いませんね。

文字にされてみて初めて気づく事がありますね(違和感により)。

『静岡新聞』2022年4月29日19面

こちらの写真は千歳町の天狗。これも目を引くなァ。

老舗料理店の初節句を切り口に、背景にある中心市街地の人口減少やコロナ禍の飲食店の苦境を描いた記事。

『静岡新聞』2022年4月30日17面

そして我らが上西すみたやさん。

浜松が誇る、そして凧揚祭が誇る老舗「すみたや」と「一瀬堂」。

(関連記事)

https://takoken.hamazo.tv/e9130665.html

2021年5月1日「『浜松凧』とその生業を守る」

浜松の凧揚祭が存在が、100年以上に亘ってこの2社を支えてきた。

と同時に、この2社の技術があって凧揚祭が支えられてきた。

何かあったら後世に申し訳ないね。

歴史的文化的背景を考えたら、公的にもっとなにかできないもんかと思いましたが、制度の壁はなかなか・・・(以下略)。

(善)

2021年12月31日 01:07

忘れえぬ年となり≫

カテゴリー │記事│「浜松まつり」諸問題

2021年/令和3年もまもなく暮れようとしております。

大変ご無沙汰しておりました。

長らく書かなかったのは、私の怠慢が主な原因ではありますが。

消化不良の案件をいかがしようかと悩んでいたこともあり。

この年末という節目に、本年の状況を振り返ってみたいと存じます。

今年は、新型コロナ禍2年目という状況で年が明けました。

年明けから、「浜松まつり」を開催するのかどうするのか、という問題に揺れました。

多くの批判を浴びながらも (中には的外れなものが多かったように思います) 。

組織委員会≒本部は、「開催」を決断しました。

結果的に「英断」であったと思います。感謝したい。

ただ、これについてのマスコミの論調は、地域社会を見守る、という姿勢とはおよそかけ離れたものでした。

以下、関連記事の抜粋を掲載して、記憶されるべき2021年・令和3年の締めくくりと致します。

2021年 令和3年 大晦日 (善)

『静岡新聞』21年1月29日(金)26面

『静岡新聞』21年2月19日(金)29面

このように、いたずらに不安を煽る内容が、一部の事実を織り交ぜながら展開されました。

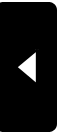

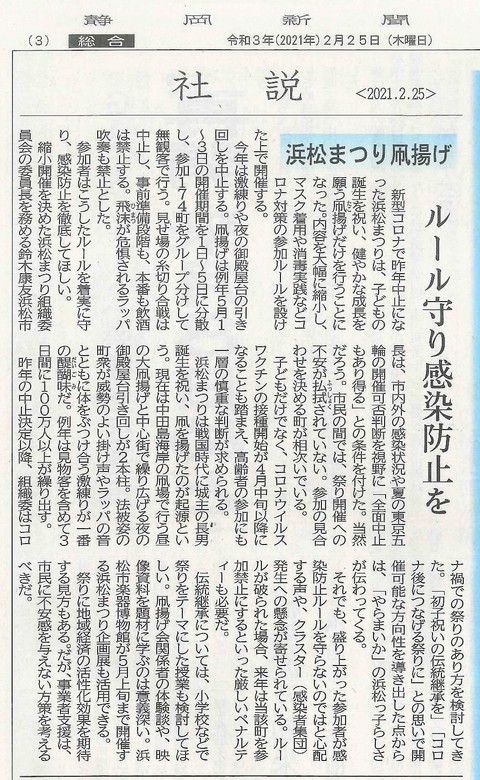

さらにこの「社説」。

「社説」なので静岡新聞社の意思表示なんでしょうが。

『静岡新聞』21年2月25日(木)

記事1段目17行目

「参加者はこうしたルールを着実に守って感染防止を徹底して欲しい」

続けて

「・・・委員長を務める鈴木康友浜松市長は・・・(略)・・・『全面中止もあり得る』との条件をつけた。当然だろう。・・・(略)」

さらに3段目7行目

「それでも、盛り上がった参加者が感染防止ルールを守らないのではと心配する声や、クラスター発生への懸念が寄せられている。ルールが破られた場合、来年は当該町を参加禁止にするといった厳しいペナルティーも必要だ」

末尾には、

「祭りに地域経済の活性化効果を期待する見方もある。だが、事業者支援は、市民に不安感を与えない方策を考えるべきだ」

静岡新聞社は、「浜松まつり」からしてみれば、完全な部外者。

その部外者が、担い手の当時の慎重な対応などは一切取材せずに。

部外者の「心配する声」をさも拾ったかのような記事を書き。

おまけに「ルールを守れ」などと。

これを、組織委員会が、内部への呼びかけとして行うなら理解もできますが。

部外者の静岡新聞が何を言うか、であります。

「何様のつもりだ」

との感想を持たざるを得ませんでした。

マスコミはそれ自体が権力と言えます。

論調を作り上げ、広く周知する力を保有しております。

本来、地域に根ざす地方紙であるのなら。

日本社会の沈滞するムード、経験のない感染症の流行の中。

なんとか開催する道を探っている本部=組織委員会や各組の動向を見守るべきであり、根拠を示さない「心配する声」を披露し、我々担い手に対「ルールを守れ」などと説教されるいわれはないでしょう。

およそ地域に根ざす地方紙のするべきことではない、というのが私の率直な感想でありました。

挙げ句に、

『静岡新聞』21年4月24日31面

『静岡新聞』21年4月24日1面

そしてまたもや、お説教。

『静岡新聞』21年4月28日19面

結束を呼びかけるべきは、内部の人間が内部の人間に向かって、でありましょう。

部外者が何を言うか、であります。

大変ご無沙汰しておりました。

長らく書かなかったのは、私の怠慢が主な原因ではありますが。

消化不良の案件をいかがしようかと悩んでいたこともあり。

この年末という節目に、本年の状況を振り返ってみたいと存じます。

今年は、新型コロナ禍2年目という状況で年が明けました。

年明けから、「浜松まつり」を開催するのかどうするのか、という問題に揺れました。

多くの批判を浴びながらも (中には的外れなものが多かったように思います) 。

組織委員会≒本部は、「開催」を決断しました。

結果的に「英断」であったと思います。感謝したい。

ただ、これについてのマスコミの論調は、地域社会を見守る、という姿勢とはおよそかけ離れたものでした。

以下、関連記事の抜粋を掲載して、記憶されるべき2021年・令和3年の締めくくりと致します。

2021年 令和3年 大晦日 (善)

『静岡新聞』21年1月29日(金)26面

『静岡新聞』21年2月19日(金)29面

このように、いたずらに不安を煽る内容が、一部の事実を織り交ぜながら展開されました。

さらにこの「社説」。

「社説」なので静岡新聞社の意思表示なんでしょうが。

『静岡新聞』21年2月25日(木)

記事1段目17行目

「参加者はこうしたルールを着実に守って感染防止を徹底して欲しい」

続けて

「・・・委員長を務める鈴木康友浜松市長は・・・(略)・・・『全面中止もあり得る』との条件をつけた。当然だろう。・・・(略)」

さらに3段目7行目

「それでも、盛り上がった参加者が感染防止ルールを守らないのではと心配する声や、クラスター発生への懸念が寄せられている。ルールが破られた場合、来年は当該町を参加禁止にするといった厳しいペナルティーも必要だ」

末尾には、

「祭りに地域経済の活性化効果を期待する見方もある。だが、事業者支援は、市民に不安感を与えない方策を考えるべきだ」

静岡新聞社は、「浜松まつり」からしてみれば、完全な部外者。

その部外者が、担い手の当時の慎重な対応などは一切取材せずに。

部外者の「心配する声」をさも拾ったかのような記事を書き。

おまけに「ルールを守れ」などと。

これを、組織委員会が、内部への呼びかけとして行うなら理解もできますが。

部外者の静岡新聞が何を言うか、であります。

「何様のつもりだ」

との感想を持たざるを得ませんでした。

マスコミはそれ自体が権力と言えます。

論調を作り上げ、広く周知する力を保有しております。

本来、地域に根ざす地方紙であるのなら。

日本社会の沈滞するムード、経験のない感染症の流行の中。

なんとか開催する道を探っている本部=組織委員会や各組の動向を見守るべきであり、根拠を示さない「心配する声」を披露し、我々担い手に対「ルールを守れ」などと説教されるいわれはないでしょう。

およそ地域に根ざす地方紙のするべきことではない、というのが私の率直な感想でありました。

挙げ句に、

『静岡新聞』21年4月24日31面

『静岡新聞』21年4月24日1面

そしてまたもや、お説教。

『静岡新聞』21年4月28日19面

結束を呼びかけるべきは、内部の人間が内部の人間に向かって、でありましょう。

部外者が何を言うか、であります。

2021年05月01日 17:55

クラウドファンディング「浜松まつりに欠かせない凧屋を存続させるための資金を提供してください。」が始まったとの事。

浜松の凧は、その昔「ベタ」呼ばれていたようです。

四角形に真ん中の尾骨があるタイプ。

我々が子供の時代1980年代頃の駄菓子屋さんで、子供のおこづかいで買える凧がありましたね。

あれがベタの原型。

これを、合戦用に重く頑丈にしたのが「浜松凧」なのだと。

このように理解してます。

根拠はこちら。

飯尾哲爾「浜松附近の凧」(飯尾哲爾編『土のいろ』3巻2号、1926年4月)より

で、その浜松凧は、1880年代の凧合戦流行期と同時期に創業している一瀬堂(田町・当時)とすみたや(元城町・当時)によって、提供されてきた。

各町内の青年単位で繰り広げられ発展した凧合戦と共に、凧の図案(凧じるし)も、様式が確立された。

あの凧の書体、天狗やきつねなどの絵を生み出したのは、当時のすみたやと一瀬堂、そしてその依頼をしていた各組である。

この凧揚祭の歴史と切っても切り離せない、この2業者が、2年続くイレギュラーな状態の中、大ピンチ。

「すみたや」、「一瀬堂」ともに、浜松の老舗。

どんな形であれ存続して欲しい。

微力ながら支援いたします。

読者の皆様も、よろしければご参加ください。

https://camp-fire.jp/projects/view/418725?list=local_popular

(善)

♯浜松凧

♯浜松凧を救え

「浜松凧」とその生業を守る≫

カテゴリー │歴史│「浜松まつり」諸問題

クラウドファンディング「浜松まつりに欠かせない凧屋を存続させるための資金を提供してください。」が始まったとの事。

浜松の凧は、その昔「ベタ」呼ばれていたようです。

四角形に真ん中の尾骨があるタイプ。

我々が子供の時代1980年代頃の駄菓子屋さんで、子供のおこづかいで買える凧がありましたね。

あれがベタの原型。

これを、合戦用に重く頑丈にしたのが「浜松凧」なのだと。

このように理解してます。

根拠はこちら。

飯尾哲爾「浜松附近の凧」(飯尾哲爾編『土のいろ』3巻2号、1926年4月)より

で、その浜松凧は、1880年代の凧合戦流行期と同時期に創業している一瀬堂(田町・当時)とすみたや(元城町・当時)によって、提供されてきた。

各町内の青年単位で繰り広げられ発展した凧合戦と共に、凧の図案(凧じるし)も、様式が確立された。

あの凧の書体、天狗やきつねなどの絵を生み出したのは、当時のすみたやと一瀬堂、そしてその依頼をしていた各組である。

この凧揚祭の歴史と切っても切り離せない、この2業者が、2年続くイレギュラーな状態の中、大ピンチ。

「すみたや」、「一瀬堂」ともに、浜松の老舗。

どんな形であれ存続して欲しい。

微力ながら支援いたします。

読者の皆様も、よろしければご参加ください。

https://camp-fire.jp/projects/view/418725?list=local_popular

(善)

♯浜松凧

♯浜松凧を救え

2021年04月21日 22:51

心配しておりました≫

カテゴリー │「浜松まつり」諸問題

本日の『中日新聞』記事(電子版より)。

「浜松の凧作り業者苦境 注文激減、売り上げ1割」

2021年4月21日 05時00分 (4月21日 05時03分更新)

https://www.chunichi.co.jp/article/240262

抜粋

〈 新型コロナウイルスの感染拡大で、規模が縮小される浜松まつり(五月三〜五日)の呼び物の凧を作る業者が、苦境に立たされている。昨年の中止に続き、今年は凧の注文が激減。各町が注文する凧の大半は浜松市内の二業者で手掛けているだけに、コロナ禍で経営の厳しさが続けば、「継承してきたまつりの伝統にも影響が出かねない」と懸念する声が市民からも上がっている。(後略) 〉

売上9割減!!。

衝撃的な数字です。

そりゃ「出口」を止められたようなもの。

新コロナに感染して死ぬリスクより、経済的に殺されるリスクの方がリアルに目の前に迫っている、ということです。

2021年1月1日記事(「新年を迎えまして 21/01/01」)にも書きましたが。

https://takoken.hamazo.tv/e9019682.html

〈上西すみたや〉さんも〈一瀬堂〉さんも、浜松において100年以上の業歴をお持ち。

押しも押されぬ老舗です。

凧は、素材としては「竹、和紙、麻、銅線、ロウ、染料」でできております。

そして。

「竹を割る」「竹の曲がりを直す」「紙を継ぐ」という技術の上に。

凧屋さんの「竹を組む」「紙を張る」「下絵を描く」「ロウを入れる」「色を付ける」という独自技術が加えられて完成します。

「竹を割る」のは傘屋さんの技術。

「竹の曲がりを直す」のは籠屋さんの技術。

「紙を継ぐ」のは表具屋さんの技術。

傘屋さんと言ったって、もちろん洋傘ではありませんからね。

和傘も竹の籠も表具も、高度成長期以前からの職人さんの技術。

これらは、住宅や生活用品の機械生産化で、廃れた生業になってしまいました。

凧も、もちろん高度成長期以前の生業の一つ。

ですが、社会の基盤が大きな変化を遂げる中、年に1回のまつりの主要アイテムとして存在し続けたところに、残っていく要素があった。

前の時代から、今も変わらず継続してる生業やその技術を「伝統」と呼ぶのであれば。

「凧揚祭」も「浜松凧」も、紛れもなく「伝統」的なるもの。

なぜなら、浜松凧や凧合戦が盛んだった約110年~140年前頃には、発生し発展したが、現代においては同じアイテムは自然のなりゆきでは絶対に発生しないから。

反対に、その気で守らなければ、滅びることも大いに有り得えます。

浜松において特筆すべきは。

凧合戦発生当時に創業している2つの店「すみたや」と「一瀬堂」が、今の今まで、「文化財保護」のような対象ではなく、「商売」として継続している点。

「旧町内」だけでも66町あった祭の規模があって、これが支えられてきた。

同時に、毎年各組が激しく消耗する凧揚祭は、この2業者があってこそ成り立ってきた。

浜松凧を扱う店は、浜松以外には絶対に存在しないという事実。

そう考えれば浜松にとって文字通り「かけがえのない」存在なのであります。

この中日新聞の記事は、今季、もっとも素直に読める(ただし深刻な事情を伝えている)記事でした。

(善)

「浜松の凧作り業者苦境 注文激減、売り上げ1割」

2021年4月21日 05時00分 (4月21日 05時03分更新)

https://www.chunichi.co.jp/article/240262

抜粋

〈 新型コロナウイルスの感染拡大で、規模が縮小される浜松まつり(五月三〜五日)の呼び物の凧を作る業者が、苦境に立たされている。昨年の中止に続き、今年は凧の注文が激減。各町が注文する凧の大半は浜松市内の二業者で手掛けているだけに、コロナ禍で経営の厳しさが続けば、「継承してきたまつりの伝統にも影響が出かねない」と懸念する声が市民からも上がっている。(後略) 〉

売上9割減!!。

衝撃的な数字です。

そりゃ「出口」を止められたようなもの。

新コロナに感染して死ぬリスクより、経済的に殺されるリスクの方がリアルに目の前に迫っている、ということです。

2021年1月1日記事(「新年を迎えまして 21/01/01」)にも書きましたが。

https://takoken.hamazo.tv/e9019682.html

〈上西すみたや〉さんも〈一瀬堂〉さんも、浜松において100年以上の業歴をお持ち。

押しも押されぬ老舗です。

凧は、素材としては「竹、和紙、麻、銅線、ロウ、染料」でできております。

そして。

「竹を割る」「竹の曲がりを直す」「紙を継ぐ」という技術の上に。

凧屋さんの「竹を組む」「紙を張る」「下絵を描く」「ロウを入れる」「色を付ける」という独自技術が加えられて完成します。

「竹を割る」のは傘屋さんの技術。

「竹の曲がりを直す」のは籠屋さんの技術。

「紙を継ぐ」のは表具屋さんの技術。

傘屋さんと言ったって、もちろん洋傘ではありませんからね。

和傘も竹の籠も表具も、高度成長期以前からの職人さんの技術。

これらは、住宅や生活用品の機械生産化で、廃れた生業になってしまいました。

凧も、もちろん高度成長期以前の生業の一つ。

ですが、社会の基盤が大きな変化を遂げる中、年に1回のまつりの主要アイテムとして存在し続けたところに、残っていく要素があった。

前の時代から、今も変わらず継続してる生業やその技術を「伝統」と呼ぶのであれば。

「凧揚祭」も「浜松凧」も、紛れもなく「伝統」的なるもの。

なぜなら、浜松凧や凧合戦が盛んだった約110年~140年前頃には、発生し発展したが、現代においては同じアイテムは自然のなりゆきでは絶対に発生しないから。

反対に、その気で守らなければ、滅びることも大いに有り得えます。

浜松において特筆すべきは。

凧合戦発生当時に創業している2つの店「すみたや」と「一瀬堂」が、今の今まで、「文化財保護」のような対象ではなく、「商売」として継続している点。

「旧町内」だけでも66町あった祭の規模があって、これが支えられてきた。

同時に、毎年各組が激しく消耗する凧揚祭は、この2業者があってこそ成り立ってきた。

浜松凧を扱う店は、浜松以外には絶対に存在しないという事実。

そう考えれば浜松にとって文字通り「かけがえのない」存在なのであります。

この中日新聞の記事は、今季、もっとも素直に読める(ただし深刻な事情を伝えている)記事でした。

(善)

2021年01月01日 17:53

新年を迎えまして 21/01/01≫

カテゴリー │「浜松まつり」諸問題

あけましておめでとうございます。

昨年は、文字通り未曾有の大騒ぎ、大変な年でした。

凧まつりばかりでなく、あれもこれも「中止」。

マスクをしたまま1年終わってしまったなァ、という感じです。

2021年は凧揚祭できるのか。

「感染症(病気)」と、感染症対策をしていないことを叩く「風潮」が相手ですからタチが悪い。

ただ、結果として「今年もできなかった」となってしまった場合。

心配事は3つ。

①凧揚祭を支えてこられた生業は、もう1年維持存続できるのか?

凧屋さん(上西すみたやさんや一瀬堂さん等)や、提灯屋さんや、染屋さん

など、長~い間、この祭を支えてこられた伝統産業が破綻してしまわないか、という心配。

各組と、これらの伝統産業とは、相互に支えあっている関係があり、100年以上継続しております。

②凧揚祭を支えてきた、各組、その土壌である町内の意気込みが維持できるのか?

戦争中に凧揚祭は8年間中止。

それでも1947(昭和22)年以降、順次、復活再開していますが。

当時と2020年代の現在は、祭の基盤である社会がすっかり変わっております。

巣篭もりでネットで遊んでいる方が楽。経費もかからんし。

となってしまっていないか、という心配。

③私自身の気持ちが持つのか?

②と同じですが。

私自身のことなので、それこそ頑張れば良いのですが。

「感染症対策」と、

「伝統的な地域の祭」とは、物理的には相容れないシーンが実に多い。

祭なんていうものは。

「神様からのお下がりものであるお神酒を酌み交わす」という口実で、酒飲むのが楽しいのでありますから。

感染症対策は、粛々と進めればよいと思います。

進めざるを得ません。

一方で。

祭の本来のあり方。

これを、考える良い機会にできないか、と思うのであります。

(善)

昨2020年5月2日にも、同じようなことを申しておりました。

ご笑覧下さいませ。

https://takoken.hamazo.tv/e8798252.html

当ブログ2020年5月2日記事「2020年5月2日」

2018/1/1の浜松八幡宮

昨年は、文字通り未曾有の大騒ぎ、大変な年でした。

凧まつりばかりでなく、あれもこれも「中止」。

マスクをしたまま1年終わってしまったなァ、という感じです。

2021年は凧揚祭できるのか。

「感染症(病気)」と、感染症対策をしていないことを叩く「風潮」が相手ですからタチが悪い。

ただ、結果として「今年もできなかった」となってしまった場合。

心配事は3つ。

①凧揚祭を支えてこられた生業は、もう1年維持存続できるのか?

凧屋さん(上西すみたやさんや一瀬堂さん等)や、提灯屋さんや、染屋さん

など、長~い間、この祭を支えてこられた伝統産業が破綻してしまわないか、という心配。

各組と、これらの伝統産業とは、相互に支えあっている関係があり、100年以上継続しております。

②凧揚祭を支えてきた、各組、その土壌である町内の意気込みが維持できるのか?

戦争中に凧揚祭は8年間中止。

それでも1947(昭和22)年以降、順次、復活再開していますが。

当時と2020年代の現在は、祭の基盤である社会がすっかり変わっております。

巣篭もりでネットで遊んでいる方が楽。経費もかからんし。

となってしまっていないか、という心配。

③私自身の気持ちが持つのか?

②と同じですが。

私自身のことなので、それこそ頑張れば良いのですが。

「感染症対策」と、

「伝統的な地域の祭」とは、物理的には相容れないシーンが実に多い。

祭なんていうものは。

「神様からのお下がりものであるお神酒を酌み交わす」という口実で、酒飲むのが楽しいのでありますから。

感染症対策は、粛々と進めればよいと思います。

進めざるを得ません。

一方で。

祭の本来のあり方。

これを、考える良い機会にできないか、と思うのであります。

(善)

昨2020年5月2日にも、同じようなことを申しておりました。

ご笑覧下さいませ。

https://takoken.hamazo.tv/e8798252.html

当ブログ2020年5月2日記事「2020年5月2日」

2018/1/1の浜松八幡宮

2020年08月19日 17:54

日本一の≫

カテゴリー │時事

ご無沙汰しております。

新型の感染症騒ぎで、商業イベントも祭もなく、私的なレジャーもままならない日々が続いております。

漠然とした不安のまま、日々過ごしておる次第です。

ところで。

このところの暑さは、「浜松」の名を全国ニュースの場へと引きずり出しました。

しかも、あの名古屋を抑えて日本一に。

まことに・・・なんと申しましょうか。話のネタにはなりますが。

ウェザーニュース20/8/17(月)12:18より。

午前中には。

「40.0℃を超えた」「2日連続の40.0℃超えはこの夏初だぞ!」とニュースが流れたのですが。

ウェザーニュース20/8/17(月)11:48より。

わずか30分後に、歴代日本一に・・・。

11:00の気象庁の天気予報では39℃。

「名古屋と並ぶ暑さ」という事だったのですが。

気象庁HPより。

あっさりと(?)気温は上昇し、結果「歴代最高記録」に並んでしまったのでした。

京都や名古屋のような内陸の気候でもないのになァ、と。

天竜区(内陸部)の、佐久間や水窪や船明(ふなぎら)ならありえるか、とも思ったのですが。

上記記録は「中区」のものだとか。

でも。

二俣のお祭りは、この時期なんですね、昔から。

今年は神事を除いて、ほぼすべてのお祭りが「無し」。

暑さもさることながら、この感染症の騒ぎ。

早く鎮まってほしいものであります。

(善)

新型の感染症騒ぎで、商業イベントも祭もなく、私的なレジャーもままならない日々が続いております。

漠然とした不安のまま、日々過ごしておる次第です。

ところで。

このところの暑さは、「浜松」の名を全国ニュースの場へと引きずり出しました。

しかも、あの名古屋を抑えて日本一に。

まことに・・・なんと申しましょうか。話のネタにはなりますが。

ウェザーニュース20/8/17(月)12:18より。

午前中には。

「40.0℃を超えた」「2日連続の40.0℃超えはこの夏初だぞ!」とニュースが流れたのですが。

ウェザーニュース20/8/17(月)11:48より。

わずか30分後に、歴代日本一に・・・。

11:00の気象庁の天気予報では39℃。

「名古屋と並ぶ暑さ」という事だったのですが。

気象庁HPより。

あっさりと(?)気温は上昇し、結果「歴代最高記録」に並んでしまったのでした。

京都や名古屋のような内陸の気候でもないのになァ、と。

天竜区(内陸部)の、佐久間や水窪や船明(ふなぎら)ならありえるか、とも思ったのですが。

上記記録は「中区」のものだとか。

でも。

二俣のお祭りは、この時期なんですね、昔から。

今年は神事を除いて、ほぼすべてのお祭りが「無し」。

暑さもさることながら、この感染症の騒ぎ。

早く鎮まってほしいものであります。

(善)

2020年05月16日 15:19

1984年版

浜松酒造の銘酒「出世城 初凧ラベル」のチラシ。

この絵、先にも書きましたが、凧屋さんが描くホンモノを除いて、もっとも綺麗な凧じるし集と言っていいと思うのですね。

ところで。

浜松の凧じるしは、色が固定しているものと、各種バリエーションがあるものとがありますね。

色が固定しているもの、とは特に絵凧に多くありますが、色使いが固定されているというもの。

千歳町の天狗などはもちろん、字凧でも相生町とか常盤町もそうですね。

凧の写真は 文書サービス編『浜松凧あげまつり』(静岡出版 1984年)より

そういう目でよく眺めると、この「出世城 初凧ラベル」。

色づかいを見る限り、これを参考に書いたのではなかろうかと、思うのです。

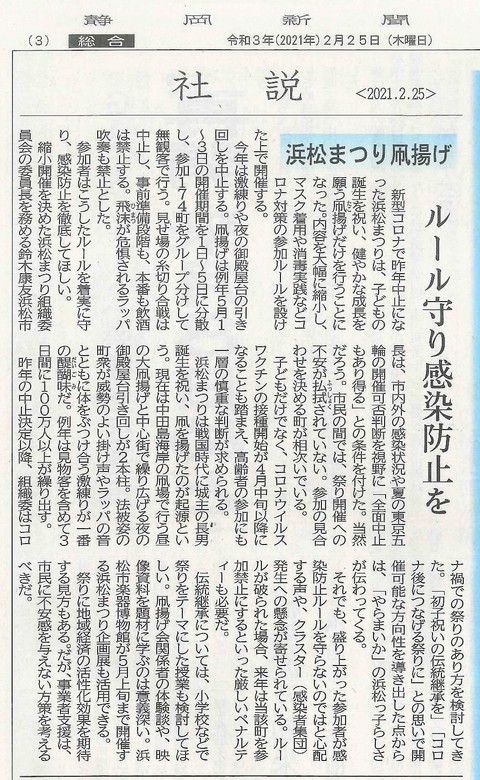

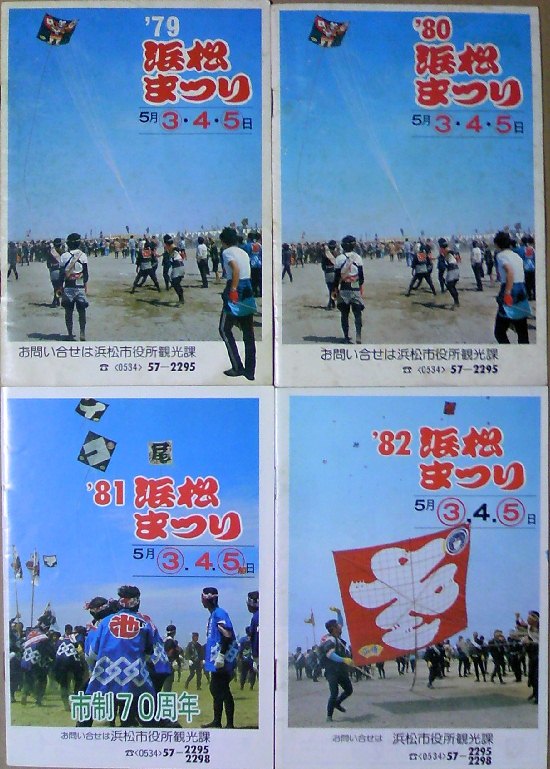

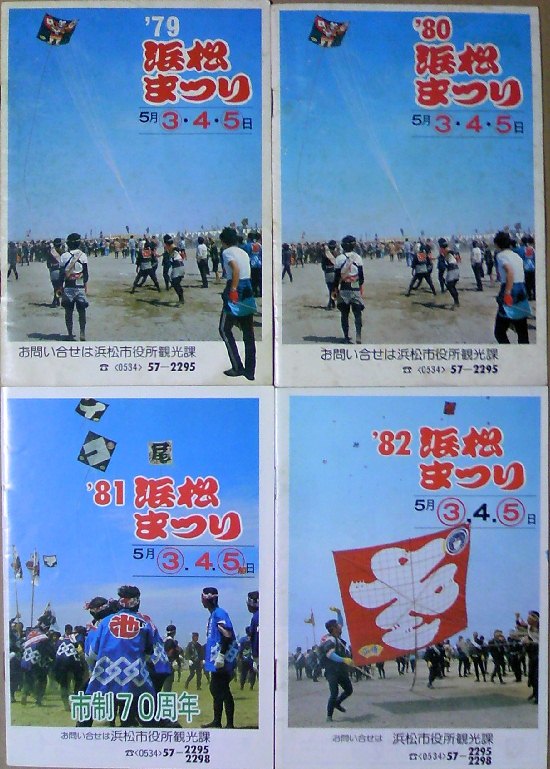

1982年以前のパンフレット

1982年版の凧じるし

まったくの憶測ですが。

(善)

出世城1984≫

カテゴリー │出世城ラベル

1984年版

浜松酒造の銘酒「出世城 初凧ラベル」のチラシ。

この絵、先にも書きましたが、凧屋さんが描くホンモノを除いて、もっとも綺麗な凧じるし集と言っていいと思うのですね。

ところで。

浜松の凧じるしは、色が固定しているものと、各種バリエーションがあるものとがありますね。

色が固定しているもの、とは特に絵凧に多くありますが、色使いが固定されているというもの。

千歳町の天狗などはもちろん、字凧でも相生町とか常盤町もそうですね。

凧の写真は 文書サービス編『浜松凧あげまつり』(静岡出版 1984年)より

そういう目でよく眺めると、この「出世城 初凧ラベル」。

色づかいを見る限り、これを参考に書いたのではなかろうかと、思うのです。

1982年以前のパンフレット

1982年版の凧じるし

まったくの憶測ですが。

(善)