2014年08月14日00:57

図案の法則≫

カテゴリー │図案の法則

凧揚祭だけでなく、複数の町内が連合して行動する地域の祭の場合。

共通の「場」に、自分の組を含めていろんな組が同時に存在するのですから、当然「よその組」との関係が出てきます。

よそと自分のとことの区別のために、組名をはじめ、いろいろの装束などの趣向を凝らしたものになっていく・・・ものです。

浜松の凧揚祭は、凧合戦を通じた競い合い、すなわち対抗戦でありますから、凧の絵も組ごとの図案=「凧印」になったと理解できます。

凧合戦を契機とした祭はたいへん珍しく、また祭礼化した凧合戦というのも珍しいわけであります。

「複数の町内の連合行動による地域の祭」は、浜松周辺だけでも、笠井・蒲・入野・神ケ谷などなど色々にあって、さらに足を伸ばすと、二俣・舞阪・宮口・掛塚・中泉・森・掛川などなど、規模の大小はありますが、それぞれの地域の歴史と共に存在しているのであります。

いずれも、それぞれの祭の中で、主には屋台巡行という一定の行為を通じた「競い合い」があります。

競い合うのは凧合戦とか屋台を曳くといった「行為」ばかりではありません。

組名であるとか、法被の図案であるとか、提灯の図案であるとか、屋台の形や彫刻だとか、「見せるもの」にも表現されます。

その「見せるもの」の図案も大切にしたい、というのが当研究会のテーマのひとつでもあります。

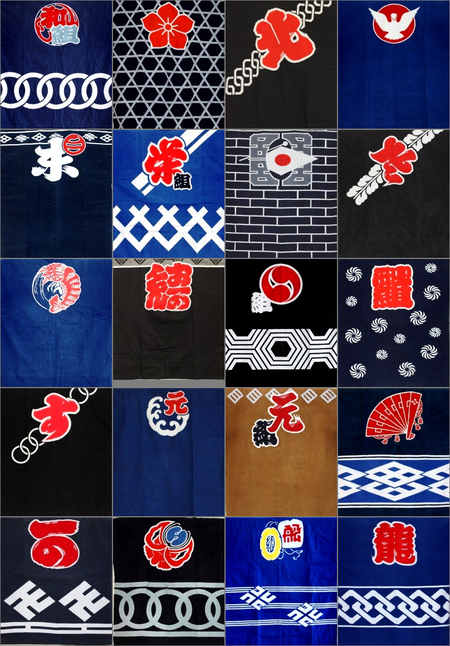

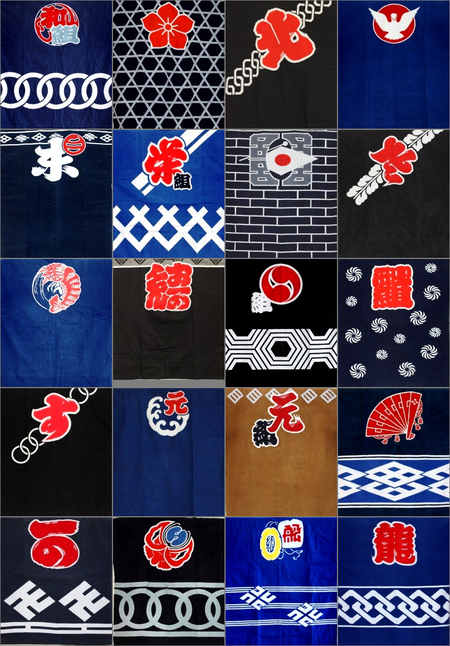

【それぞれの地域で独自に発展した図案】

1990年頃の二俣(現・天竜区二俣町)の法被図案

壬生の郷二俣まつり編集委員会編

『壬生の郷二俣まつり』(天竜市商工会二俣支部、1992年)より

1990年頃の浜松の法被図案

当研究会にて撮影(2008年~2010年頃)

二つを見比べてみると、なんとなくですが、「二俣風」/「浜松風」の印象が伝わってきませんか。

それぞれの地域で、祭とともに育まれた図案文化があったのだと理解したいところです。

(善)

しばらくぶりの更新で、いつもチェックしていただいている方や、時々ご覧頂いている方にはたいへんご無沙汰をいたしました。

また充電期間をとりつつ、凧揚祭アレコレを論じてまいりますよ。

共通の「場」に、自分の組を含めていろんな組が同時に存在するのですから、当然「よその組」との関係が出てきます。

よそと自分のとことの区別のために、組名をはじめ、いろいろの装束などの趣向を凝らしたものになっていく・・・ものです。

浜松の凧揚祭は、凧合戦を通じた競い合い、すなわち対抗戦でありますから、凧の絵も組ごとの図案=「凧印」になったと理解できます。

凧合戦を契機とした祭はたいへん珍しく、また祭礼化した凧合戦というのも珍しいわけであります。

「複数の町内の連合行動による地域の祭」は、浜松周辺だけでも、笠井・蒲・入野・神ケ谷などなど色々にあって、さらに足を伸ばすと、二俣・舞阪・宮口・掛塚・中泉・森・掛川などなど、規模の大小はありますが、それぞれの地域の歴史と共に存在しているのであります。

いずれも、それぞれの祭の中で、主には屋台巡行という一定の行為を通じた「競い合い」があります。

競い合うのは凧合戦とか屋台を曳くといった「行為」ばかりではありません。

組名であるとか、法被の図案であるとか、提灯の図案であるとか、屋台の形や彫刻だとか、「見せるもの」にも表現されます。

その「見せるもの」の図案も大切にしたい、というのが当研究会のテーマのひとつでもあります。

【それぞれの地域で独自に発展した図案】

1990年頃の二俣(現・天竜区二俣町)の法被図案

壬生の郷二俣まつり編集委員会編

『壬生の郷二俣まつり』(天竜市商工会二俣支部、1992年)より

1990年頃の浜松の法被図案

当研究会にて撮影(2008年~2010年頃)

二つを見比べてみると、なんとなくですが、「二俣風」/「浜松風」の印象が伝わってきませんか。

それぞれの地域で、祭とともに育まれた図案文化があったのだと理解したいところです。

(善)

しばらくぶりの更新で、いつもチェックしていただいている方や、時々ご覧頂いている方にはたいへんご無沙汰をいたしました。

また充電期間をとりつつ、凧揚祭アレコレを論じてまいりますよ。